Caux und die Bonn-Kopenhagener Erklärungen: Pionierarbeit für Minderheitenrechte und die Verwirklichung von Einheit in Vielfalt

Zusammengestellt von Christoph Spreng und Ulrike Ott Chanu

29/03/2025

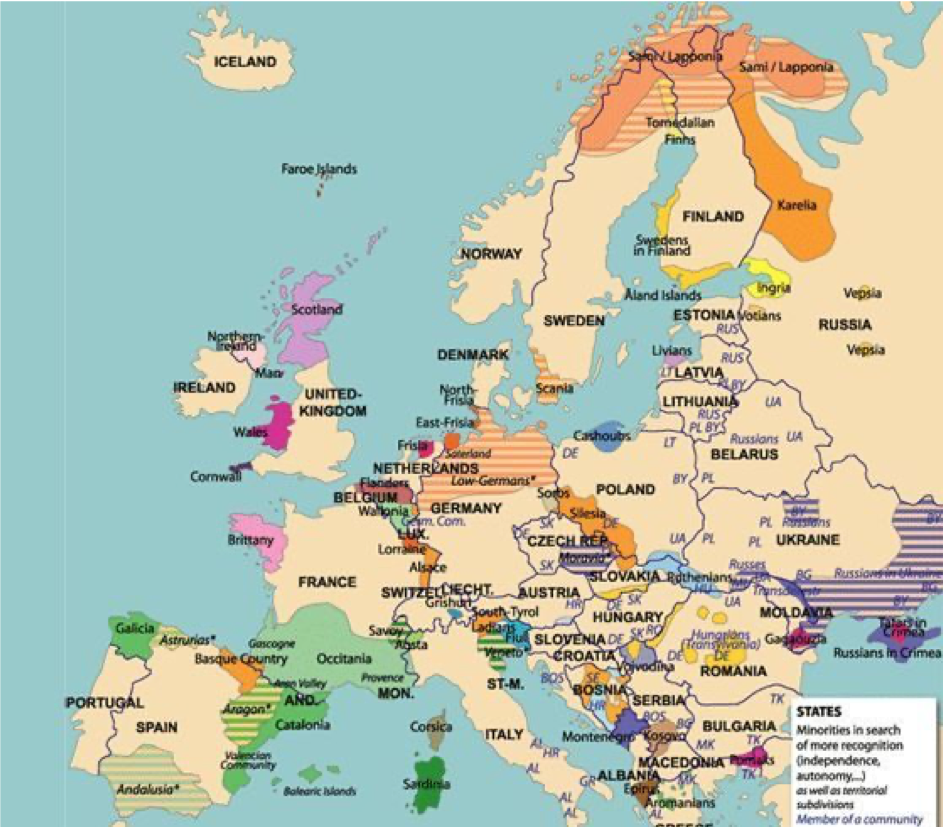

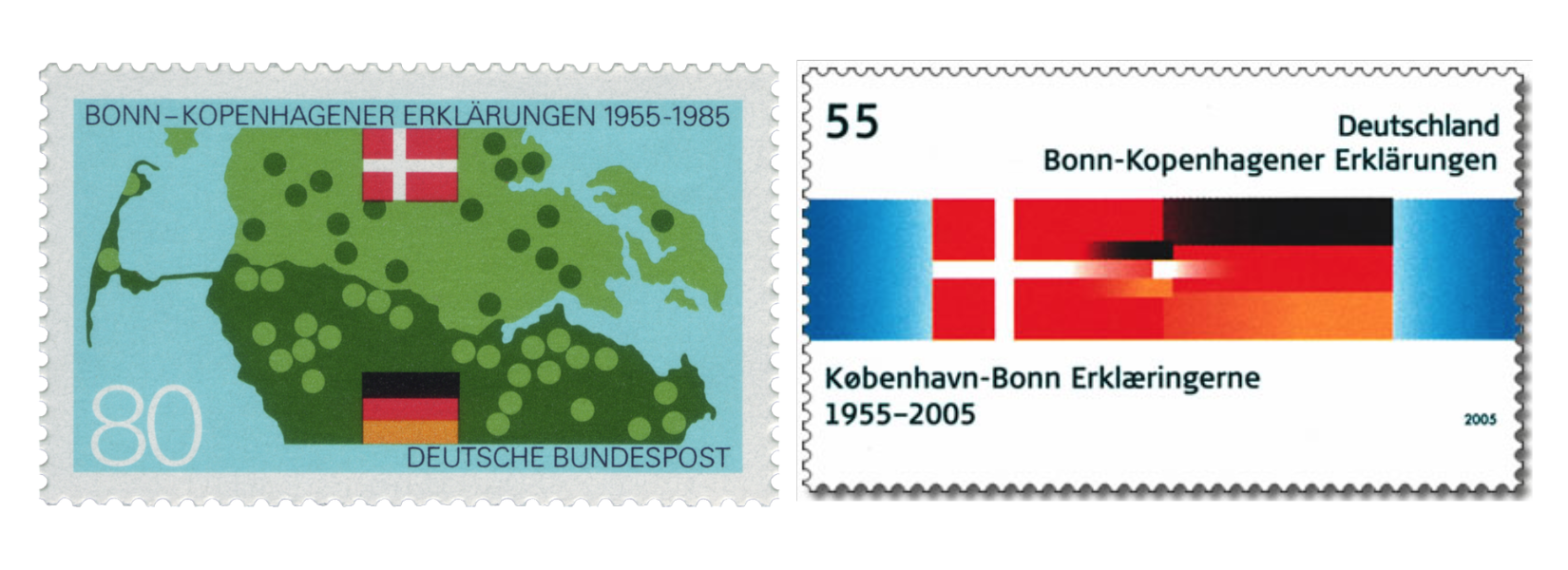

Am 29. März 2025 feiern die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 ihr 70-jähriges Jubiläum – ein Meilenstein, dessen Lehren weit über Dänemark und Deutschland hinausreichen. Die Geschichte hat gezeigt, dass Minderheiten oft die Hauptlast von Konflikten tragen und immer wieder als Aussenseiter oder entbehrliche Schachfiguren in Machtkämpfen behandelt werden. Die Erklärungen erkennen diese Ungerechtigkeit an und betonen die Notwendigkeit, dass Gesellschaften sich mit ihrer eigenen Rolle bei Diskriminierung und Spaltung auseinandersetzen müssen – ein wesentlicher Schritt zur Friedenskonsolidierung und zur Erhaltung der Demokratie. In einer Zeit, in der demokratische Werte weltweit zunehmend unter Druck geraten, erinnern die Erklärungen durch ihre Grundprinzipien eindringlich daran, dass Frieden sowohl Gerechtigkeit als auch Selbstreflexion erfordert.

Christoph Spreng, Berater des Ständigen Ausschusses CINGO und Mitorganisator des Caux Forums für Demokratie, reflektiert über die Bedeutung der Bonn-Kopenhagener Erklärungen.

_______________________________________________________________________

Auf dem kürzlich in Strassburg abgehaltenen Weltforum für Demokratie überraschte mich ein junger Student aus Georgien, weil er sofort wusste, wovon ich sprach, als ich die Bonn-Kopenhagener Erklärungen von 1955 erwähnte, die am 29. März dieses Jahres ihr 70-jähriges Jubiläum feiern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war das Verhältnis zwischen Deutschland und Dänemark nach wie vor sehr angespannt, insbesondere in der Grenzregion Schleswig-Holstein und Südjütland, wo sowohl dänische als auch deutsche Minderheiten leben.

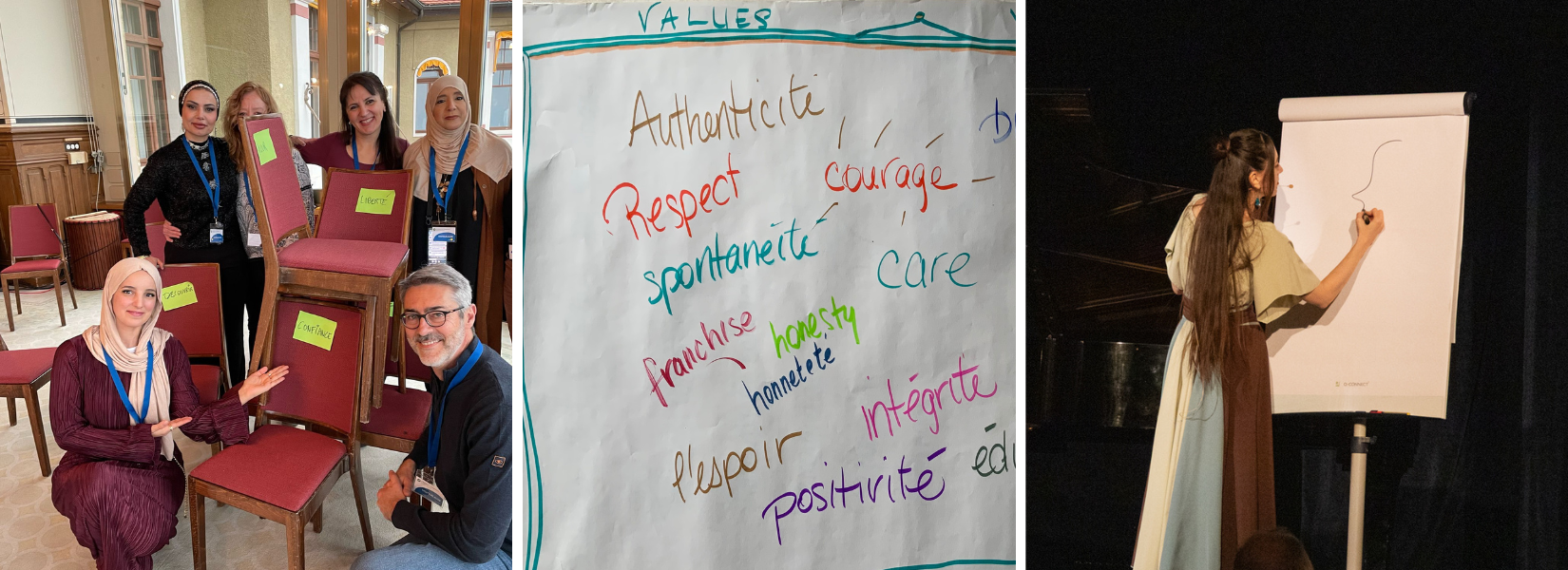

In diesem Zusammenhang wurde der Caux Palace in der Schweiz durch die von Initiativen der Veränderung (ehemals Moralische Aufrüstung) organisierten internationalen Konferenzen zu einem wichtigen Ort des Dialogs. Zwischen 1946 und 1950 wurden dort 888 dänische und 3.113 deutsche Besuchende empfangen, darunter Schlüsselfiguren, die Vertrauen und Zusammenarbeit über nationale und kulturelle Grenzen hinweg wiederherstellen wollten.

Die Begegnungen im Caux Palace waren mehr als nur ein Treffpunkt – sie waren ein Katalysator für Taten. Es entstanden persönliche Initiativen, wie z. B. dänische Pädagog.inn.en, die über die Grenze nach Süden zogen, um in Flensburg zu arbeiten und den Wiederaufbau durch Bildung zu unterstützen.

Ein weiteres eindrucksvolles Beispiel war Urte Hvidt, eine Dänin deutscher Abstammung, die als Kind aufgrund ihrer Herkunft angefeindet wurde. Der von Initiativen der Veränderung unterstützte Weg ihrer Familie zur Heilung führte dazu, dass sie in der Nähe der Grenze ein Haus als Begegnungsstätte errichtete. Dieses Beispiel zeigt, wie individuelle Bemühungen zu einem umfassenderen Wandel der Einstellungen beitragen können.

Die Begegnungen im Caux Palace waren mehr als nur ein Treffpunkt – sie waren ein Katalysator für Taten.

Über Basisinitiativen hinaus beeinflussten die Gespräche im Caux Palace auch die Diplomatie auf hoher Ebene. Informelle Treffen in Kopenhagen und Hamburg, die von Mitgliedern von Initiativen der Veränderung moderiert wurden, spielten eine entscheidende Rolle beim Abschluss der Bonn-Kopenhagener Erklärungen.

Der dänische Staatsmann Ole Björn Kraft und der deutsche Kabinettsmitglied Heinrich Hellwege, beide Teilnehmer der Caux-Konferenzen, suchten nach einer Lösung für ihre jeweiligen Minderheitenprobleme. Dies führte zu der Idee, anstelle eines internationalen Vertrags unabhängige, aber gleichzeitige Erklärungen abzugeben. Diese Vision fand schnell Unterstützung und gipfelte in der Unterzeichnung der Bonn-Kopenhagener Erklärungen durch den dänischen Ministerpräsidenten H.C. Hansen und den deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer am 29. März 1955.

Siebzig Jahre später ist das Bonn-Kopenhagener Modell nach wie vor ein Beleg für die Rolle des aktiven Zuhörens und des Dialogs bei der Festlegung von Minderheitenrechten. In einer Zeit, in der politische Polarisierung und Unterdrückung vielerorts zunehmen, dienen die Erklärungen von 1955 nicht nur als Anhaltspunkt, um den Wert von Einheit in Vielfalt aufzuzeigen, sondern auch als Erinnerung daran, dass Versöhnung, die auf Vertrauen und persönlichem Engagement beruht, der Schlüssel zu demokratischen Werten und Widerstandsfähigkeit ist.

Das bevorstehende Caux Forum für Demokratie (8.–12. Juli 2025) bietet Gelegenheit, über die Vergangenheit nachzudenken und Lehren daraus zu ziehen. Durch die Konzentration auf die Bedeutung demokratischer Werte und die Auseinandersetzung mit Herausforderungen wie Desinformation, Polarisierung, Menschenrechten und einem sinkenden Vertrauen der Öffentlichkeit in Institutionen setzt das diesjährige Demokratieforum in Caux die Tradition der Förderung integrativer und kooperativer Lösungen fort.

Wie Rajmohan Gandhi, der Enkel von Mahatma Gandhi, erklärte: „Wir sind eine Menschheit.“ Diese Botschaft ist höchstwahrscheinlich auch der Traum der jungen Studenten aus Georgien, die zum Weltforum für Demokratie gekommen waren.

In einer Zeit, in der politische Polarisierung und Unterdrückung vielerorts zunehmen, dienen die Erklärungen von 1955 nicht nur als Anhaltspunkt, um den Wert von Einheit in Vielfalt aufzuzeigen, sondern auch als Erinnerung daran, dass Versöhnung, die auf Vertrauen und persönlichem Engagement beruht, der Schlüssel zu demokratischen Werten und Widerstandsfähigkeit ist.

__________________________________________________________________________________________________________

Das Caux Forum für Demokratie (8.–12. Juli 2025) in Caux, Schweiz, möchte Einzelpersonen und Organisationen, die sich für die Stärkung der Demokratie, der Menschenrechte und des bürgerschaftlichen Engagements weltweit einsetzen, inspirieren, weiterbilden und vernetzen.

Erfahren Sie mehr und melden Sie sich jetzt an